2025年8月21日 こども版☽絵本哲学カフェ 始めます!@神奈川・茅ヶ崎の本屋さん❛はせしょ❜

- Admin管理人

- 2025年7月2日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年8月20日

▶NEW! 付き添いの方もご参加いただけるようになりました!

▶8/8 地域紙「タウンニュース」に取り上げられました。https://www.townnews.co.jp/0603/2025/08/08/796732.html

▶8/4 絵本の読み聞かせをしてくださる方は決まりました。

ご関心を持っていただきありがとうございました。

こんにちは。カフェ・ソシエテ主宰、哲学カフェ・ファシリテーターの月子です。

普段は長谷川書店さんと一緒に一般向けの読書会/書評哲学カフェを開いていますが、

この夏初めて、こども向けの絵本を使った哲学カフェを開催することになりました。

今回は小学生を対象に、絵本を入り口にして「死」についてみんなで考えてみます。

「こども向けなのに、なぜいきなり『死』がテーマなの?」

と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

実は、夏という季節には、「死」にふれる場面が意外と多くあります。

お盆や原爆・終戦記念日のニュース、水の事故、そして、道ばたに落ちたセミの亡骸・・・

こどもたちの心にも、ふと

「なぜ死んでしまうの?」「死んだらどうなるの?」

と疑問が浮かびやすい時期なのです。

一方で、現代の社会では、死がどこか遠い存在になっています。

多くの人が自宅で最期を迎えることが少なくなり、

亡くなるとすぐに葬儀業者が手続きを進めてくれる今、

こどもたちにとって「死」は、遠ざけられた“よくわからないもの”になっています。

そして、よくわからないものは、時にとても怖く感じるものです。

大人だって、こどもに「死って何?」って聞かれたら、時に答えに詰まるほどに、

実はよくわかっていないのです。

医学の進歩によって、脳死状態でも呼吸器と栄養チューブで生きられる現代ならば、

ますます「死」とは難問なのではないでしょうか?

今回のイベントは、そんな「死」について、怖がることでも避けることでもなく、

「そもそも死ってどういうことなんだろう?」とみんなで一緒に考えてみる時間です。

こどものための哲学カフェ(「こども哲学」とも呼ばれます)で

「死」についての絵本をとりあげるというアイデアは、

私と娘との会話のなかで浮かびました。

娘は小学生の頃、死が怖くてたまらなかったそうです。

理由は、物語や偉人伝のなかで、次から次へと人が死んでしまうからだそうです。

でも、ある絵本と出会ってから、死への恐怖が和らいだと言います。

その本は現在、日本では絶版で新たに入手することが出来ないのですが、

今回、それと比較的構成が近い本を見つけました。

『死について考える本』

(メリー=エレン・ウィルコックス著/あかね書房)

という本です。

絶版本より長く、文字数も多いので、厳密にいえば純粋な絵本というより、

「絵本と児童書の中間的な存在」です。

少し難しい内容も含まれますが、抜粋して読み聞かせながら、

参加者の年齢に合わせてわかりやすく説明を加えて進めます。

たとえ今はわからない部分があっても、のちに「こんな本あったな」と思い出して

再び開いた時に、かつて読み飛ばしたところが理解できるようになって

知識や思考を深められる、繰返し読める本だと思います。

今回、目当ての絵本が絶版だったこともあり、

『死」がテーマの、よく推薦される絵本に何冊か目を通しました。

改めて気づいたことがあります。これらの本に共通することは、

グリーフケア(悲しみへの寄り添い)の本がほとんどだということです。

絶版本、そして今回代わりに取り上げる『死について考える本』には、

もちろんグリーフケアも出てきますが、

他の、死をテーマにした絵本とは全く性質が異なるものです。

娘の話に再び耳を傾けるならば、

これらは、「死」とはどういうものか知識や視点をうまく整理してくれる本、

と言ったらよいでしょうか。

今回のイベントは、数々のこども向けイベントを開催している書店との話し合いにより、

お子様(小学生)を参加対象としておりますが、付き添いの方もご参加いただけます。

終了後、希望される保護者の方向けに、5分ほどの報告会を行います。

こどもたちが「死」について考えることは、

「生きるってどういうこと?」を見つめることでもあります。

そんな大切な時間を、こどもたちと一緒に紡いでいけたらと願っています。

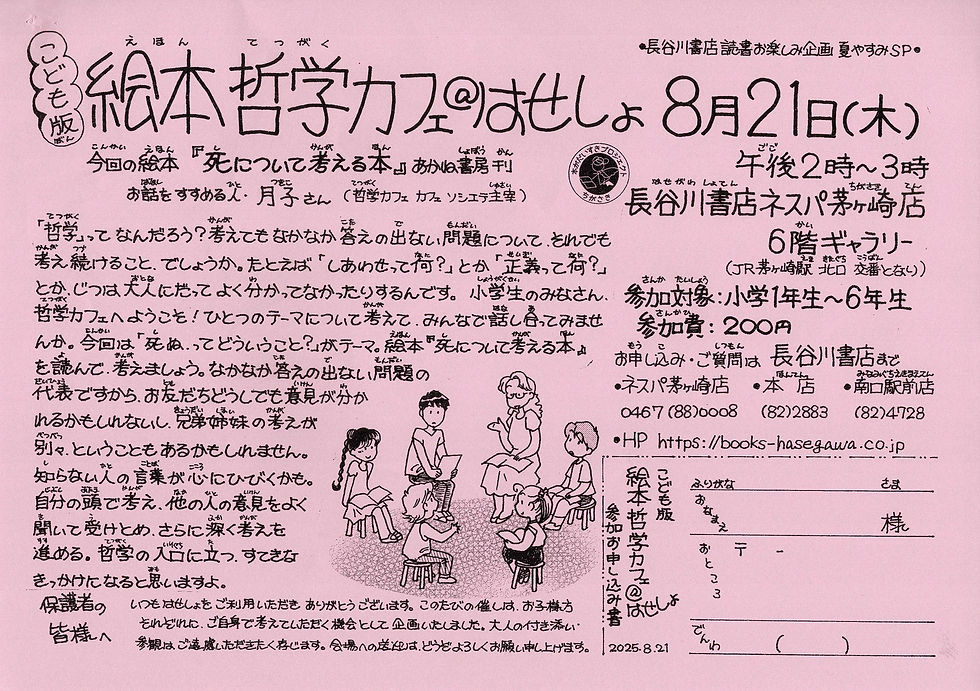

【イベント詳細】

イベント名 「こども版 絵本哲学カフェ@はせしょ」

日時 2025年8月21日(木)14:00~15:00

テーマ 「死ぬ」ってどういうこと?

使用する本『死について考える本』メリー=エレン・ウィルコックス作

おおつかのりこ訳 あかね書房 本体3,500円+税(ご参考)

対象 小学生(1年生~6年生)*付き添いの方もご参加いただけます。

参加費 200円

場所 長谷川書店ネスパ(茅ヶ崎)店 6Fギャラリー

神奈川県茅ヶ崎市元町1-1

お問合せ・お申込み

長谷川書店ネスパ店 0467-88-000

本店 0467-82-2883 南口駅前店 0467-82-4728

主催 長谷川書店 読書お楽しみ企画 #本がだいすきプロジェクトちがさき

【ファシリテーター(進行役)】月子

哲学カフェファシリテーター。café la Société (カフェ・ソシエテ)主宰

書店での読書会(書評哲学カフェ)、福祉施設、公立学校、美術館などで

哲学カフェのファシテーターを務める。

これまで園児から70代位までの参加者を対象に実践してきた。

仕事のかたわら、大学院博士課程にて西洋哲学を研究、

「社会とともにある哲学」をめざして日々研鑽中

*哲学カフェとは・・・

市民がカフェや公共施設などに集まって日常的な疑問から深遠な問いまで様々なテーマについて対等な立場で考え、対話する場・実践。1992年パリで生まれ、世界各地に拡がる。

*こども哲学とは・・・

こども哲学は、上記のパリで生まれた哲学カフェとはやや流れが異なる。1960年代終わり~1670年代にアメリカで始まり、やがて世界各地に拡がる。日本でも、教育現場への導入をはじめとして、街や地域でも試みられている。P4C(philosophy for children)と呼ばれる。